VENUS計画地磁気電場観測装置

| VENUSプロジェクト全体 || VENUS地磁気電場 | 観測装置の仕様 || 乾ドック試験 || 海底設置作業 || ケーブル接続作業 |

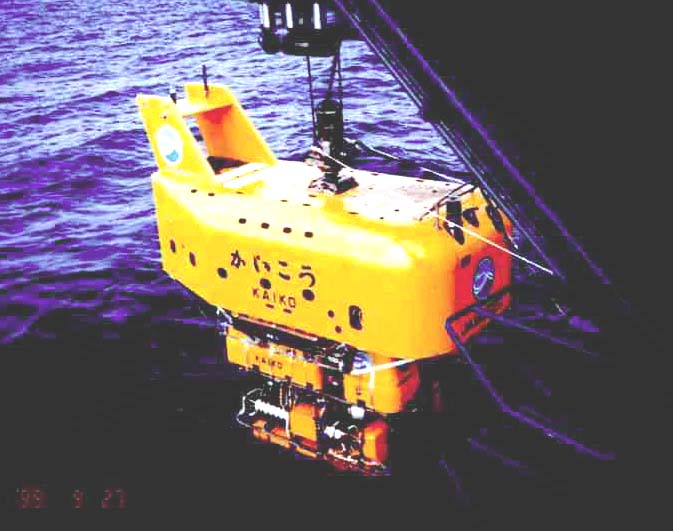

展開・接続作業(1999年9月24~10月17日,「かいれい」航海)

各観測装置の海底ケーブル分岐装置への接続作業に先立ち,

9月27日の「かいこう」Dive #127 において,

各観測機器の設置状況調査が行われた際,

地磁気電位差測定装置についてもビデオ映像による所在・設置状況の確認を行った.

そのときの音響測位システムによるビークルの位置は,

北緯 24度44.5195分,東経 128度03.7552分,水深 2148m であった.

さらに,後に述べるように本装置の接続関連作業には多くの手順があり,

そのうちに電極ケーブル収容かごのケーブル押さえをはずす作業が含まれるが,

ビークルの着底位置がたまたま当該作業を試験的に行うに最適の位置であったので,

電極#1についての当該作業を設置状況確認の一環として実施した.

その結果は,ROVによる作業としての困難はないが,

はずされたケーブル押さえが電極ケーブル展開の障害にならぬよう,

かごの背後まで引込まれる設計であったにもかかわらず,

かごの中に握り棒部分が滞留する状況となり,

使用しているゴム張力等の面で改善の余地があることを示した.

しかし,ケーブル押さえ全体はほとんど完全に取り除かれた状態にあり,

電極ケーブルの展開作業には何ら支障はないと判断された.

各観測装置の海底ケーブル分岐装置への接続作業に先立ち,

9月27日の「かいこう」Dive #127 において,

各観測機器の設置状況調査が行われた際,

地磁気電位差測定装置についてもビデオ映像による所在・設置状況の確認を行った.

そのときの音響測位システムによるビークルの位置は,

北緯 24度44.5195分,東経 128度03.7552分,水深 2148m であった.

さらに,後に述べるように本装置の接続関連作業には多くの手順があり,

そのうちに電極ケーブル収容かごのケーブル押さえをはずす作業が含まれるが,

ビークルの着底位置がたまたま当該作業を試験的に行うに最適の位置であったので,

電極#1についての当該作業を設置状況確認の一環として実施した.

その結果は,ROVによる作業としての困難はないが,

はずされたケーブル押さえが電極ケーブル展開の障害にならぬよう,

かごの背後まで引込まれる設計であったにもかかわらず,

かごの中に握り棒部分が滞留する状況となり,

使用しているゴム張力等の面で改善の余地があることを示した.

しかし,ケーブル押さえ全体はほとんど完全に取り除かれた状態にあり,

電極ケーブルの展開作業には何ら支障はないと判断された.地磁気電位差測定装置の分岐装置への接続関連作業の手順は,次のように計画した.

- 地磁気電位差計設置位置に向かって潜航する.

- ビークル切り離し後は,地磁気電位差計に取り付けられた ROV Homer #28 を目標に東側からアプロー チする.また,分岐装置への給電停止を確認する.

- [地磁気電位差計接続ケーブルの展張・接続]

- ケーブルドラム回転止めロープを解放する.

- ホバリングしつつケーブルドラム持手を専用フックでつり上げ, 分岐装置フレーム近傍(15m以内)に近づき,ドラムを海底に下ろす.

- ドラムの持手取り外しロープを引いて,持手を外す.

- ドラム側面からROVコネクタをつかみだし, そのまま分岐装置に北北西方から近づいて所定位置(左端)に接続する.

- 沖縄中継局に連絡して給電・動作確認を依頼し,その完了まで待機する.

- [電極の展開]

- 地磁気電位差計フレームに戻り,南西(SW)側からアプローチする.

- #3電極ケーブル収容かごのケーブル押さえをはずす.

- #3電極の取っ手をつかんでホルダーから引き抜く.

- #3電極をつかんだまま約20m後退(SW方向)し,電極を海底に下ろす.

- 地磁気電位差計フレームに北東(NE)側からアプローチする.

- b),c)と同様に,#2電極ケーブルのケーブル押さえをはずし, #2電極をホルダーか ら引き抜く.

- #2電極をつかんだまま3m後退(NW方向)し,電極を海底に下ろす.

- 地磁気電位差計フレームに北東(NE)側からアプローチする.

- c)と同様に #1電極をホルダーから引き抜く. (ケーブル押さえは前記のように9月27日に外してある.)

- #1電極をつかんだまま約20m右(NW)方向へ移動し,電極を海底に下ろす.

- 設置した電極の展開状況把握のため, 電極ケーブルルートに沿い海底から 5m程度の高度で, 連続ビデオ撮影を行う. (想定コースとしては,#1電極位置をSE方向に出発し, #2電極を視野にとらえフレーム 位置に達したところで右回頭し, SW方向に向かい#3電極位置に至る.)

- 作業を終了し,離底帰還する.

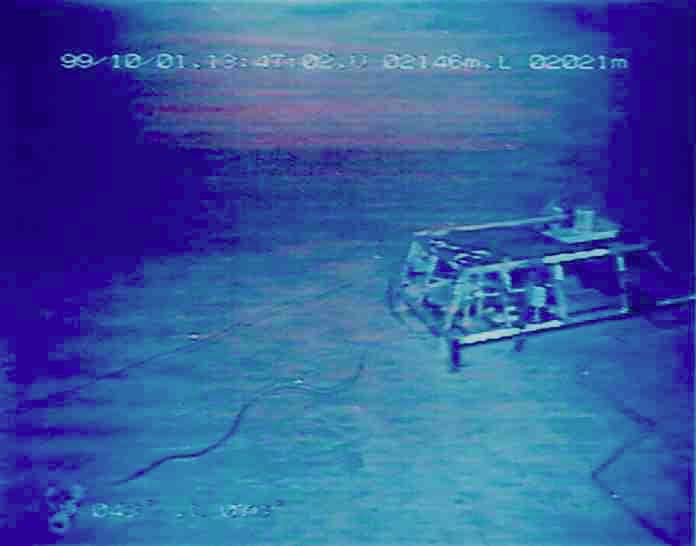

地磁気電位差測定装置のケーブル展開等の作業を,

1999年10月1日の「かいれい」潜航(Dive #130)で実施した.

当日は,午前8時より作業を開始し,09時04分に着水,09時18分に下降を開始した.

海底からの高度130m(深度約2020m)で10時12分にビークルを切り離し,

ビークルは10時27分に地磁気電位差測定装置の位置に到達した.

ケーブルドラム回転止めロープの解放を行った後,

ケーブルドラムを専用フックでつり上げて分岐装置フレーム近傍まで移動し,

ドラムを海底に下ろした(11時05分,北緯24度44.4023分,東経128度03.7487分,

水深 2154m).

続いてドラムの持手の取り外し操作を行い,

ドラム側面からROVコネクタをつかみだして

分岐装置へ向かって移動しようとしたところ,ドラムの姿勢が不安定となり,

再度ドラム持手がドラム軸にかかった状態となった.

ケーブルの大半が巻き出されのに加えてドラム回転軸が横ズレをおこしており,

ドラム片側が浮き気味であるため,重りを加えて安定させる必要があると判断された.

このため,ROVコネクタを海底に置き,

ドラム持手を近くにあった重りを使ってとりあえず安定させ,

ケーブル接続自体は延期することとした.

次に,地磁気電位差測定装置フレームの位置に戻り,

前記の手順に従って3個の電極の展開作業を行った.

各電極の展開移動作業の前後のビークル位置(音響測位による)は,

下表の通りである.

| 電極番号 | 移動前位置 | 移動後位置 |

| #3 | ||

| #2 | ||

| #1 |

以上のように,10月1日の Dive #130 では,

分岐装置へのケーブル接続を見送らざるを得なかったため,

翌10月2日にはケーブルドラムを安定させるために

重りをドラムにかけるためのS字フックを船上で製作し,

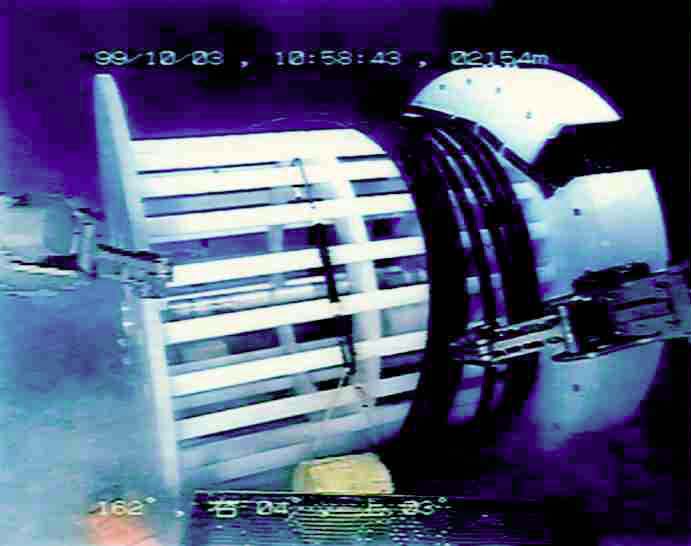

1999年10月3日の「かいれい」潜航(Dive #131)の前半で,

このフックを使用して地磁気電位差観測装置に関する追加作業を行った.

10時32分に海底のドラム位置に到達後,

用意したフックを用いて重りをドラムに取り付けてドラムの安定化を図った.

この作業の後,ROVコネクタを拾い上げて分岐装置までのばし,

所定位置のコネクタ受けへ接続した(11時43分).

ここで,KDD沖縄中継所へ連絡をとって給電の再開と各接続機器の動作確認を依頼し,

その完了を待った.12時11分に各機器の正常動作を確認した旨の連絡を受けた.

これをもって,地磁気電位差測定装置のケーブル接続作業を終了した.

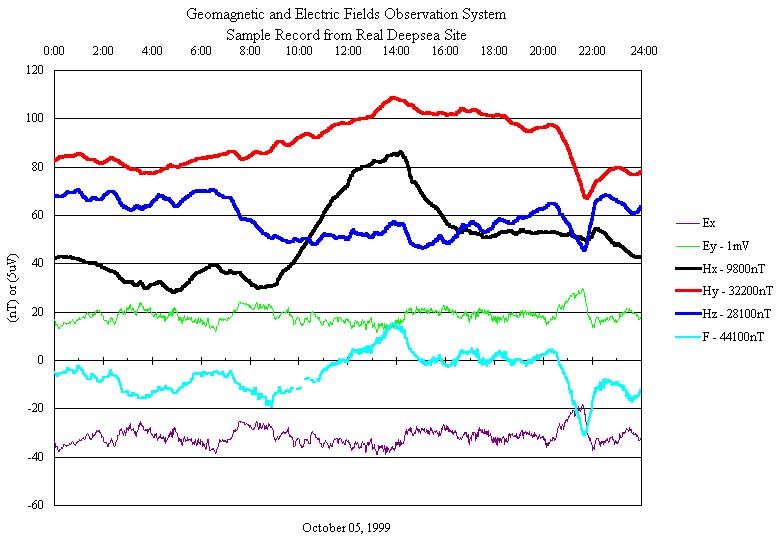

実海域での記録例 (1999年10月5日)

| VENUSプロジェクト全体 || VENUS地磁気電場 | 観測装置の仕様 || 乾ドック試験 || 海底設置作業 || ケーブル接続作業 |